<The National Trust_2> 昨年、アメリカ合衆国に発するブラック・ライブズ・マター運動が世界的に広まった。イギリスでは、現在の黒人差別問題もさることながら、いや、もしかしたらそれ以上に、過去の帝国・植民地支配や奴隷制への批判が激化し、さまざまな形で表れた。ブリストルの町で、奴隷貿易に関わっていた人物の彫像が群衆により引き倒された出来事のもその一つである。

前回書いたナショナル・トラストの10年計画もそうした中で作成されたものだったが、この内部文書がリークされた翌月の9月に、奴隷制や植民地支配との関係についての調査報告書が発表された。それによれば、ナショナル・トラストが運営する施設のうち、少なくとも93か所が、大西洋奴隷貿易や東インド会社の取引に深く関係した人物や家族のものだった。

全部で110ページ以上もある報告書は、同団体のウェブサイトで全文公開されている。共同執筆者の多くが学術研究者であり、詳細な注もついている。私はこの問題に詳しいわけでもないし、中身の良し悪しを判断することはできないが、権威ある研究調査なのだろう。

歴史の多様な面を明らかにするのは重要であり、特に過去の不都合な真実を正面から取り上げて、公共的な議論の機会を作ることには大きな意味がある。右派のメディアを中心に反発する意見が伝えられたが、こういう調査は行われて然るべきだし、そのこと自体を非難するのは間違っていると思う。

ただ、会員の間で不満が広がり、あるいは違和感を感じる人が増えているのも事実である。というのも、ナショナル・トラストは財政難に苦しんでいるはずで、文化財保存修復の専門家やキュレーターを含む1,200人の職員を解雇し、屋内の展示を減らし、見学時間も縮小し、収益確保のためにイベント会場化するような見通しを立てていた。研究調査のための多額の資金があるなら、なぜそれを回さないのかという批判が出てもおかしくない。

また、調査プロジェクトのリーダーであるレスター大学のコリン・ファウラー教授は、イギリスの地方に多く残る貴族や地主等の大邸宅(カントリーハウス)と、奴隷制や植民地支配との関係を明らかにして、一般の人々の視野を広げたいと、BBCの短いインタビューで説明していた。

しかし、一般人はそれほど無知だろうか。カントリーハウスの主が当時の支配層であり、奴隷貿易や植民地経営と無関係ではありえなかったことくらい、誰でも知っている。そしてそれが、現在ならばとても正当化できるものではないということも、(ごく少数の狂信的な愛国主義者を除いて)反論する人などいない。

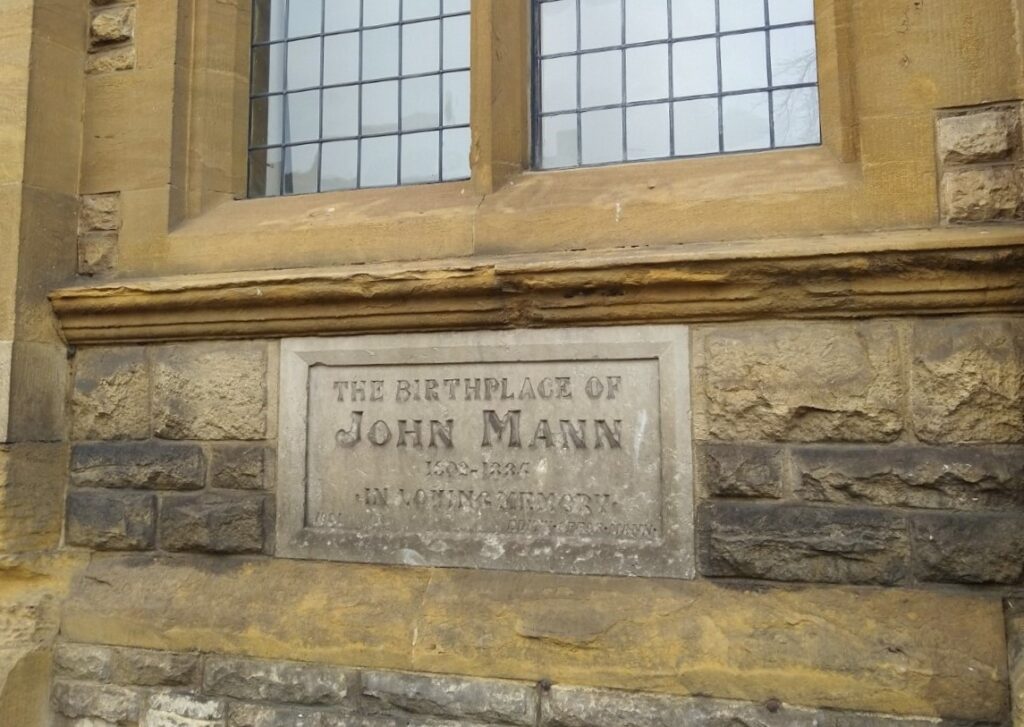

イギリス人は概して歴史好きで、過去のことに関心が深い。この国にいると、あらゆることに歴史があると感じる。大抵のことは、ちょっと調べれば来歴が分かるし、人に何かを尋ねれば、まずその由来から話が始まることが多い。そしてその話には、必ずといっていいほど、ダークな部分が含まれる。ありのままで、リアルだ。だから、第2次世界大戦時の首相のチャーチルや、作家のキプリングが帝国主義者だったことなど、報告書でわざわざ指摘されなくとも皆よく分かっている—それが、周囲のイギリス人と付き合っていて感じる私自身の印象である。

アウトドア計画にしろ、植民地支配との関連報告書にしろ、多くの人がナショナル・トラストに懐疑的になっているのは、これまで自分たちが親しんできた歴史や文化を、あたかもまるごと不正であるかのように「上から目線」で退けられていると感じるからだ。その感情を、保守的だとか、時代の流れに乗れてないとかの言い方でまとめるのは簡単かもしれないが、それほど単純なことではないように思う。